为首饰而生——当代首饰艺术家宁晓莉专访

内容派写在前面

说到陶瓷,我们大多时候认为是以器皿形式存在,而宁晓莉则用陶瓷+的方式,以首饰为载体, 倾注个人对日常生活的思考和艺术表达。从业20年,宁晓莉让当代陶瓷首饰有了更多的可能性,她的作品曾被中国美术馆、山东博物馆、英国V&A(维多利亚·阿尔伯特)博物馆等众多机构收藏。

属于宁晓莉的“银镶瓷”的设计语言是如何形成的?

如何让陶瓷首饰更轻盈?

首饰为什么没有背面?

为什么她的作品总能成为陶瓷首饰的创新标杆?

中国当代首饰设计如何在全球范围的审美语境下,无问西东?

内容派本期采访嘉宾是当代艺术首饰设计师、艺术家、学者宁晓莉。

宁晓莉

杭州师范大学美术学院首饰设计方向教师

毕业于中国美术学院陶瓷专业,硕士期间曾在上海大学美术学院进修首饰专业,2024年获中国美术学院手工艺术学院博士学位,研究当代手工艺术方向,致力于陶瓷首饰创作。

宁晓莉作为一名长期专注金属工艺、陶瓷和艺术珠宝的艺术家和学者,作品曾多次在海内外展出,并被众多机构收藏。

获奖经历与收藏:

2014年 作品入选第十二届全国美展

2015年 第十届中国陶瓷艺术创新大赛《吟》系列陶瓷首饰“铜奖”

2015年“界尚”中国当代陶艺实验作品邀请展《蛾寒》发钗被山东博物馆收藏

2015年《蛾寒》发钗中国美术学院民艺馆收藏

2019年《如·影》作品入选第十三届全国美展

2023年《如·影1》、《如·影2》作品被英国维多利亚·阿尔伯特博物馆V&A博物馆收藏

2024年 《和·光》系列陶瓷首饰入选第十四届全国美展

内容派:Q

宁晓莉:A

陶瓷+

Q.宁老师好,您的首饰作品,花丝跟陶瓷是不是只是其中的一个系列?我还看到您的作品里也有珐琅跟陶瓷的结合。您的作品应该不仅局限于某一种表达?

A.我做当代首饰的起始点是中国传统文化和中国传统工艺的结合的探索。

我最早比较感兴趣的是花丝,因为花丝的呈现非常有形式感,中国人本身对这种线条就很喜欢,花丝的线条在表达空间或平面时会很有趣,虽然是传统图案,但当时很吸引我,后来就会尝试,花丝是否跟我学习的陶瓷首饰结合,有了成熟的创意和想法后,自然而然就融合在一起了。

当然,跳脱这个,我还做过其他很多尝试,比如说金珠粒,我也做过一点,但比较少。

今年我博士的毕业创作是用点翠跟陶瓷的结合。我在培育作品时,其实作品本身也真的像一个生命在生长,在这个过程当中,我会考虑作品的形式,结合我当时感触,加上之前20年的积累和沉淀,自然而然就会做很多融合。

陶瓷和珐琅我也有所尝试,因为陶瓷、珐琅很像,都有一层釉质的表现,有各种颜色附着,一个是附着在陶瓷上,一个是附着在金属上。我的课程很多是教珐琅的,所以我对珐琅和陶瓷的结合也很感兴趣,但尝试之后发现,如果两个都用的话,其实还存在一个佩戴问题,就是珐琅的重量,用珐琅与陶瓷做结合时,发现珐琅只能做点缀。因为我们在金属板上用珐琅,如果想要色彩的丰富,不能叠加太厚,否则会很重,这样在佩戴体感上就不太可取,如果控制了陶瓷的重量和壁厚,把它做成空心,并且在上面不断叠加,从这点上看,陶瓷表现力就很有优势。

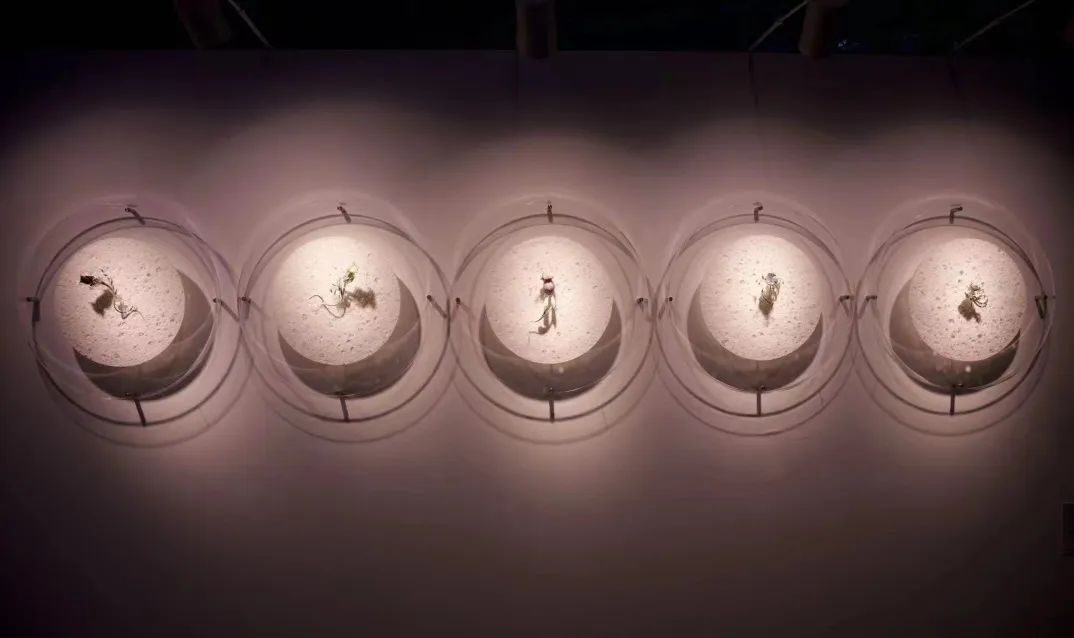

《虚影》系列在《悦饰千秋天地间——花丝镶嵌首饰设计展》上

Q.在《悦饰千秋天地间——花丝镶嵌首饰设计展》中,看到您的作品《虚影》既古典也很现代,感觉您留住了花朵刹那间永恒的美感。“银镶瓷”工艺您一直都在做吗?

A.对。因为我本身是2001年中国美院的陶艺系,平时会拉胚、拉罐子,做陶器。其实,我一开始考美院,当时是想考服装设计,后来转到陶瓷专业,内心还是一直渴望更加时尚、更加视觉化的那种。大三时,当时国内还没有陶瓷首饰这个概念,学校里也没专门的课程,但老师们会让从我们从陶瓷的微观去尝试,所以我们会尽量去发挥自己的创意。

大型的视觉造型如何转化成微观?陶瓷首饰反倒给当时的我开启了一个窗口。

我觉得首饰跟服装设计给我的感觉一样,它的可穿戴性与人的这种亲近感,跟做其他的东西是完全不一样的感受,你可以触摸到它,它可以装扮你,可以让你有愉悦感。大四的毕业创作,我第一次做陶瓷首饰,就获得了陶瓷领域的金奖。

那时候国内当代首饰还没有发展起来,这个奖四年一评,这个奖项当时给了我非常大的鼓励,鼓励着我至今一直在深入探索这个领域。

如果说单纯考虑做陶瓷首饰,其实有很多局限,佩戴性、功能性就会降低很多。当时市场上出现的大多我们能看到的,是陶瓷烧制完用绳子编一下那种比较简单的首饰,比较局限陶瓷的表现力,所以我自己很想寻求突破。

在中国美院上研二时,因为上海大学美术学院的郭新老师在教首饰专业,我就以进修的身份去上大学习金工,在那边学习了半年,又打开了一个新世界的大门,我了解到什么叫当代首饰,包括当代首饰的一些创作理念,也把之前的很多疑惑解开了。

四年之后,我研究生毕业完成的《浮红》系列,就是陶瓷跟银的第一次结合,又拿了一个金奖。

《浮红》

Q.您在踏入新领域时,其实在这个行当里已经开了先河,做了一些材料和工艺上的创新。

A.是这样的。因为一直在进行探索,所以陶瓷跟银结合是我这么多年的一个主脉。我这一辈子一定是要“死磕”在这个上面的。之前艺术家张小川也说,不知道为什么这姑娘一定要“死磕”在陶瓷上,因为这方面国内几乎没什么人做。

当代首饰观念,有很多可以触及的材料,金属可以跟任何材料结合,金属本身可能就有上百种工艺。

像国外的很多艺术家,比如Mary lee hu女士,从年轻时就一直在做金属编织,她就是把一个事情做到极致,做到这个世界上只要有人提到金属编织,就一定有她的名字。我觉得在这个领域当中,她贡献了很多,这也是她的乐趣所在。我当时也跟Mary lee hu女士学习过,这次的学习,可能给了我的一个支点,让我也想在陶瓷首饰的创新上“死磕”。

宁晓莉在博士毕业展上佩戴自己的作品《暮冬》

Q.您的首饰可佩戴性很强,银镶瓷成为了标签一样的设计语言。

A.我自己也希望能够不断的去超越、突破,其实也很难。想要突破,就得在不断的尝试过程中能累积到一个阶段,才能超越自己。我在做陶瓷的20年里,我也会转向喜欢的中国传统工艺,比如大漆、纤维、蚕茧、玻璃啊,穿插尝试其他的材质和工艺,包括观察世界的视角,然后回头再来做陶瓷,最后发现,开始以为是不同方向,但有一天他们终将融会贯通。

Q.您的《虚影》、《浮红》这类作品的体量,看上去很大,质感看上去又非常的软,很像自然状态下真实的植物,陶瓷、金属,密度比较高,是有一定的重量感,但您把陶瓷做成了空心?

A.我做的每一个形态会对应一个模具,就是为了解决重量问题。比如,在自然光下,用实心的陶瓷与陶瓷做的一张纸做对比,实心的不会反射出光,空心的会有光泽度。我在不断去做时,其实一直在调整,以前做的可能还要厚,现在逐渐薄了,但是这个薄度,必须要达到能承载我们的日常佩戴,那种恰到好处的状态才可以。所以我做很多东西,体积感大,但上手很轻,几乎没什么重量,这就是陶瓷能带来的一种表现。

《虚影》系列

Q.您有一个观点说,“首饰没有背面”,这个理论的的意思是,首饰的360度都可以看,还是?

A.我进入首饰这一行时,当时上大的郭新老师曾讲过:“首饰没有背面”,她认为,艺术首饰尽管很小,也要具备可观赏性,每一个细节都应该值得推敲。

艺术首饰不仅背面要做的精致好看,首饰背面肩负的的功能性应该也要和作品融合。这也是近几年我比较关注的首饰功能性和作品的形态关系。我以前买现成背针去焊接,但每一次翻到首饰背面,就觉得这是一个外来物种,因为背针本身是一个工业流水线上批量化、标准化的产物,比较生硬,这些只解决了首饰的佩戴功能,但跟作品的整体形态并没有很好的融合。所以,我现在做的胸针的背针、耳环的耳钩等等,我希望让它们成为作品的一部分,整个首饰更像是一个完整的艺术品,起码不是一个突兀的工业品。

《虚影》系列

无问西东

Q.我看到您的《如影》系列的两件作品被英国的V&A(维多利亚·阿尔伯特博物馆)博物馆收藏,这家博物馆收藏咱们中国当代首饰设计师作品的理由是什么?他们收藏这类首饰多吗?

A.维多利亚·阿尔伯特博物馆收藏的国内当代首饰还不多,金属器皿这两年开始有一些,陶瓷首饰可能我是第一个被他们收藏,去年还有另外一位国内艺术家的作品被他们收藏。也可能因为他们目前收藏方向有调整,因为近些年负责V&A博物馆亚洲部、中国馆的李晓欣女士,一直对中国传统手工艺非常关注,并且V&A博物馆也了解到中国当代的手工艺一直在发展,并且当下发展的也比较成熟,所以近些年来对方对我们当代手工艺、当代首饰关注和收藏越来越看重了。

目前国内当代首饰发展起来其实跟咱们的综合国力,以及艺术家发展的20年,作品呈现相对成熟有关。

这20年中,现在做当代首饰的艺术家还是蛮多的,大家都在坚持,只是目前市场和收藏机制还需要完善。目前来看,当代艺术首饰大多还是以专业展览形式来展示作品,落地到售卖环节,其实还是要依托于市场。市场不成熟,会影响到艺术家创作的意愿,市场有了正向反馈,艺术家的创作也会有良性循环。有了完善的市场化运营,艺术家的作品才能够有效和系统性的转化。

《如▪影》系列

Q.当代首饰发展了有20多年,像您这样的艺术家,逐渐的成长、成熟起来,像国内目前一些当代首饰设计,因为也有类似花丝等一些非遗传统文化和传统工艺的助力,那么,我们跟国外现阶段当代首饰相比,是否有竞争力?

A.我觉得这跟机构操作的艺术家有关,就是如何将中国传统文化、传统的工艺结合中国当代审美、东方文化,或者东方意识,带入到一个新的阶段。

其实现在很多人去学了、也做了很多作品,并没有打破这个壁垒,依然是传统,并没有表现当下的一些审美观念。

个人认为说到中国传统文化复兴,以及非遗传承,大概有这样几个维度:

首先,让传统工艺重新回归当下,我们需要回望,需要学习这种传统的工艺;再者,在近些年的国潮兴起的大环境下,比如类似汉服、传统服饰的兴起,以及社交媒体的内容传播,让更多传统工艺,影响到越来越多年轻人的审美;另外,因为我们在当下生活,有属于这个时代的当下的文化和生活方式,我们需要的是如何将传统的工艺文化展现在我们的日常中,能为我们所用,将传统文化,或传统工艺演绎成现代人能去接受的审美,并具有当代精神。只有这样才能更好的将传统的工艺文化做好转化、活化,和传承。

为什么VA要收藏我的作品,我认为他们看到作品里有中国传统的东西,但更多的是,演绎了当代的精神,并且从全球的语境下来看,它都是一个现代的作品。

《如▪影》1

收藏于英国维多利亚·阿尔伯特博物馆

《如▪影》2

收藏于英国维多利亚·阿尔伯特博物馆

为首饰而生

Q.找到自己喜欢并且擅长的事,其实挺难的,很多人不知道自己该做什么。

A.我每天都有新的想法,每天都想做新的东西,尽管还要教学、管理家务,但只要有空闲时间,我脑子停下来时,马上就会转到首饰当中去,我就想不断去创新,做新的东西出来,我一直觉得自己就是为首饰而生,如果不让我做这个,我都不知道自己其他能做什么。

Q. 一直保持着很丰沛的创作力的感觉特别棒,当下很多人精神内耗都比较大,什么都不愿意干。

A.社会给我们传递的焦虑感,其实每个人都有,像我们也会有,我被琐事烦了,就会把自己扔到创作里面,沉浸在自己的创作中,好像这样就可以跟世界可以隔绝一下。

创作中的宁晓莉

Q.那您平常社交多吗?

A.社交不多,基本上学校、家里、工作室,就这三个地方,跟外界的交流大部分都是以作品为主的交流。

平常会做一些定制,艺术作品不能够把我很多的想法完全展现,我希望用定制的方式跟更多的人沟通,把我的想法跟客户的实际需求结合起来,我希望我的作品可以被更多佩戴。

艺术首饰在国外市场相对比较成熟,有很好的人群基础,但国内对艺术首饰的意识以及审美相对比较初期,所以艺术首饰在中国的现状来说可能更多以展览为主,尤其是这两年参加英国的展览,受到他们的喜爱之后,我更希望所有的首饰不仅是架上展览,更多时候它是可佩戴的,一定要和佩戴的人在精神上有更好的交流,传递一些能量。

《悦己》1

Q.您的定制用户中,个人用户多还是机构占比多,这些用户会有什么样的特点?

A.个人用户会比较多一些,这些客户大多是美院老师、建筑师、平面设计师,可能因为有专业美学训练背景,所以他们能够欣赏当代首饰这一类的设计语言和作品,也希望找到一些独特的首饰来佩戴。

Q.可以看出,这些用户因为有一定美学背景训练,所以他们知道您作品的可贵和稀缺性。您的很多作品自然元素很多,比如植物、花卉、昆虫。您的《微观之末》,那只小虫子身上还有三个放大镜,作为学院派的设计师一定不只是单纯做好视觉的美感,她的作品应该还能引发我们思考。

A.这个就是艺术首饰为什么跟商业首饰的不一样的地方,艺术首饰除了是手工制作,也承载了艺术家的思考,艺术家一定会把自己对当代社会的一些思辨、思考的观点以首饰为载体表达出来。

比如中国传统的耳环是耳珰,其实也希望在日常生活中鞭策我们听言听劝,那国外当代的艺术首饰发展到现在,为什么有那么多的表现能力,也是发展到了精神传递的阶段。

《微观之末》

Q.像您的作品《蟲》,我放大去看时,看到笔尖从那些金线里穿出来,似乎能看懂一点其中的犀利和包裹,后来看到关于这个作品的说明,了解到这个作品不仅有您对父亲的缅怀,还有疫情期间我们共通的情绪在。作为当代的首饰作品,是不是要满足“既有大情,又有小爱”这样的艺术主张?

A.我认为首饰确实有小情,也得有大爱。首先应该先把自己表达完整,然后才能表达出大爱来,而不是说我们有了大爱,再去表达小情。因为先有小情这样微小的心理感受才能更好的共情大爱。可能我作为一个首饰人,常常会把当下感受表达在作品当中,当时在那种情况下我们很多的情感是不能说的,所以我就希望用笔尖去冲破。

《蟲》获得国际GOLDENHORN AWARD“金号角”

艺术设计与手工艺奖

杭州于我

Q.像您创作的《闲事儿》和《吟》系列,大概是从“梅兰竹菊”古代四君子这种花卉生发出来的一些创作情绪,我看您的作品,特别的南方,有时也很东方,很现代,杭州这座城市带给您怎样的的滋养?

A. 18岁时,刚开始认识这个世界的年纪,我正好来到杭州准备美院的考试,我从大西北新疆到了一个非常闲适的烟雨江南,感觉很不一样。学生时期的我,经常骑自行车,去西湖、虎跑寺,去亲近、探索。游走在这个城市里的我特别感动,发自内心喜欢这座城市。

我是在杭州开始学习画画,对艺术有了初步认知。本身这个城市就有传统国画的底蕴,所以我通常也会以这样的背景展开创作,杭州见证了我的成长、蜕变。

到了后期的创作,“梅兰竹菊”的这种文人君子的哲思,依然是我作品中想要表达的,只是后来不局限于具象的作品形态。

《闲事儿》

《吟》

Q.您作为杭州师范大学首饰专业的老师,读研过程中也在上大学习,包括去贵州凯里学花丝。您在求学过程中,一边当老师,一边当学生,还要照顾家庭,时间分配上其实也挺难的。

A.对我来说确实很难,要不然很多同时期的朋友,要么倾向于学校的事物,因为太繁忙可能就做不了创作,或者是因为时间段过长,再去创作,作品就没有连贯性。其实这也是作为女性艺术家很难的一点,就是你要工作,还要创作,还得要家庭。我在杭州上课,孩子在上海,两个城市来回跑。对我来说的确是一件很辛苦的事。

Q.我看到您在准备博士论文时, 您家里窗玻璃上写的都是论文。博士论文相当于一本书的体量。包括您刚才提到,女性艺术家的创作难度。您作为老师,也是国内陶瓷首饰领域有着创新理念的艺术家,您的教学方式跟您十年前相比,有哪些创新?

A.毕竟作为老师,想法和眼界、经历相对于学生会更多一些。我在教学过程中的创新,就是会针对每一个学生的情况,一对一的辅导,把多年来自身学到经验,不断的跟学生去沟通、交流,激发他们。

博士毕业创作作品《暮冬》

《暮冬》以花落瞬间为灵感,将花瓣飘落的刹那转化为一场生命的绽放。花瓣下隐藏的花蕊,犹如烟花般迸发,象征着每段时光的独特与珍贵。在制作中,宁晓莉延续陶瓷与金属结合的手法,并融入点翠工艺。点翠不仅回应了中国传统工艺的精妙,更通过鸟羽的运用,隐喻自然界植物与动物之间的生态传播关系。

参与感

Q.您在20年学习和创作陶瓷首饰当中,有很多的创新和突破,那未来在陶瓷饰品这个领域,您认为还会有哪些可能性?

A.陶瓷首饰接下来会如何发展,我也在思考这个问题,因为作为陶瓷首饰专业的老师,必须得有这样的责任心,学生学出来之后,该如何发展。

我认为当代首饰在国内还要再发展20年,从现在我们的孩子这一代,开始培养这样的审美,到这一代的人成长起来之后,他们可能会接受更多的艺术首饰。

另一方面看,如果说我们还没有等到这个春天,那这些当代首饰,该如何落地,持续发展?我认为一定要往商业方向去做,要让更广泛的人知道,让更多的人参与进来,比如包括媒体在内的很多机构,只有大众对当代首饰关注度高了,可能发展周期就会缩短很多,因有了这种商业化,市场才会反过来催化这个部分的快速发展。

因为我们这一批80年代左右成长起来的艺术家,很多人都有成熟的作品,和成熟的商业产品,包括现在的一批90后艺术家做的一些设计师产品也很棒,我们接触到的很多零零后的作品,其实也有很多新奇的表现形式,可以看到这个市场慢慢的更加多元化。

近几年的发展状况其实跟我们之前推断的可能又不一样,这个时代变化太快,两三年就是一个发展周期。所以说,如果公众的认知提升上来的话,这个周期可能会短一些。有的艺术家,他能继续的创作,其实也是在发展成长期,受到关注的同时,他本人也会受到鼓舞,他才能够持续,如果说一直没有人关注,他的艺术生命也就消亡了。

结语:

宁晓莉的首饰作品不仅仅赏心悦目,更是她对传统文化的深刻理解和现代人审美的精准捕捉,也是当代首饰设计领域不可忽视的力量。

20年来,她通过不断的探索与创新,不仅将陶瓷这一传统材料赋予了新的生命力,也让我们了解到当代首饰设计的无限可能。

首饰设计师也好,艺术家也好,每一个创作者只有敢于突破,才能创作出跨越文化界限,打动人心,具有时代感、生命力的作品,这一点,沉迷其中的宁晓莉做到了。

一件饰品的多样戴法

参展经历

- 2024年5月-7月作品参加《悦饰千秋天地间——花丝镶嵌首饰设计展》

- 2023年3月1日作品《如·影》系列陶瓷首饰参加英国COLLECT手工艺展

- 2022年12月24日作品《长生-生长》系列首饰参加“年鉴”上海美术学院首诗工作室师生展

- 2022年12月10日作品《吟》系列陶瓷首饰参加“焱·Art 2022”中国美术学院手工艺术学院陶艺系研究生作品展。

- 2022年12.1作品《如·影》参加《中国设计大展》第四届中国设计大展及公共艺术专题展

- 2022年5月作品《蟲》参加“万物集24小时”当代首饰主题展

- 2021年9月年作品《奇迹之大》、《奇迹之小》参加“好奇无界”米奇艺术展全球巡展

- 2021年2月作品《顽石》系列首饰参加“中国年-文化也设计系列展”

- 2021年5月作品《吟》系列陶瓷首诗参加第41届波兰莱格尼察首饰艺术节

- 2021年5月作品《如·影》参加“中国国际当代金属艺术展”

(声明:本篇内容为内容派特别访谈,如需引用或转载请注明出处。)

你有关于珠宝首饰的故事吗

欢迎后台踢踢我,一起聊天呀

出色的首饰设计师们:

撰稿:黛西

编辑:微蓝

审阅:小野

图片:由被访人提供

联系我们

合作/约访,请致信邮箱:1375819235@qq.com或后台留言