比亚迪“兆瓦闪充”的狂想曲

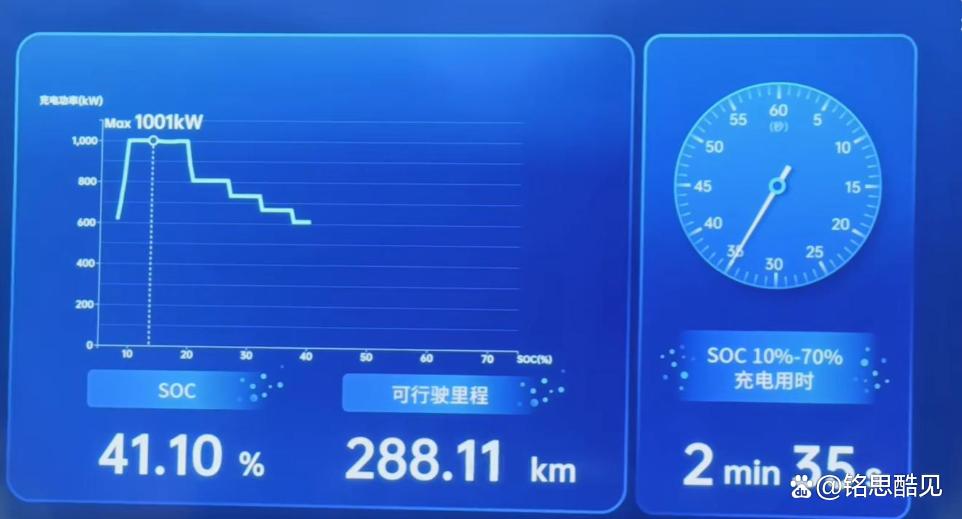

比亚迪超级e平台的“兆瓦闪充”技术,像极了科技界的量子纠缠,当用户还在为5分钟充满400公里续航惊叹时,焦虑的接力棒已经悄然转移到了电网公司和停车场老板手中。

这场被王传福称为油电同速的技术革命,其实是一场时间魔术,把原本属于车主的充电等待时间,转移给了城市基础设施和商业地产商。

在深圳某充电站,物业经理看着施工图纸直挠头:“这电力扩容费用够买两辆车了,关键是变电站到我这还不近!”真可谓是车未到,电先疯。

有些供电局已经开始研究“闪充经济”,毕竟当充电速度大幅提升,峰谷电价差可能从商业策略变成社会问题。

上海某综合体计划将地下三层改造成“闪充专区”,配备真皮按摩椅和现磨咖啡吧,收费标准精确到每秒。

负责人自嘲:“现在充电车位周转率比餐饮区还高,我们得学特斯拉搞超时占位费,每分钟收的比星巴克咖啡贵几倍。”

性能过剩时代的黑色幽默

当比亚迪工程师骄傲宣布全球首款量产3万转电机时,他们可能没想到,这个突破极限的数字,正在成为车评人集体失语的导火索。

某知名车媒主编试驾后苦笑:“踩下电门那2.7秒的推背感,足够让副驾的拿铁咖啡完成从液体到墙画的转变。”

这种性能暴力美学催生出新型碰瓷产业链,某地已出现专门针对电动车急加速的碰瓷党,利用行车记录仪难以捕捉的加速间隙作案。

更有意思的是用户真实场景的荒诞错位,北京车主李先生花35万买下某款电车的顶配版,三个月后发现最大使用场景竟是地库斜坡起步,车主戏称销售吹爆的极速,在他那儿显得多余。

这种技术过剩现象催生出电动车凡尔赛文学,有车友有戏谑道:“今天不小心在地库超速被罚,都怪这该死的电机太灵敏。”

从实验室到菜市场的技术下沉

比亚迪自研的1500V碳化硅芯片,本应是高精尖技术的代名词,却在产业端上演着魔幻现实剧。

在某三线城市汽配城里,贴着“原厂碳化硅模块”的山寨货,与正品价差达20倍,老板还信誓旦旦:“装上这个,五菱宏光MINI都能变汉L!”

这种技术下沉带来的副作用远超预期。杭州某修车厂师傅老周,靠着抖音自学的碳化硅维修技术,开发出所谓的“闪充加速器”外挂装置,能让普通快充桩输出功率暴涨,当监管部门找上门时,他理直气壮的号称是在响应国家双碳战略!

资本市场的冰与火

比亚迪A+H股总市值在2025年2月14日首次突破1万亿元,成为首家跻身万亿俱乐部的国内新能源车企。

然而,市场情绪却呈现诡异的分裂,某私募经理称投资者对比亚迪既敬畏又焦虑,它的技术突破让人兴奋,但股价的剧烈波动却又堪比3万转电机的转速曲线。

员工持股也貌似甜蜜的尴尬,3月17日推出的41亿元员工持股计划覆盖2.5万人,但解锁条件设定为2025-2027年营收增速不低于10%。

网友调侃到这像极了拼多多砍价,看似触手可及,实则考验寿命。而2024年推出的员工0元持股计划,则成为内部造富神器。

外资机构也是精分操作,一边上调对比亚迪目标价,由415港元上调至437港元,另一边却通过衍生品对冲风险。

技术普惠的罗生门

智驾下沉也有弊端,公司将“天神之眼”系统下放至低端的海鸥车型,导致单车利润进一步压缩,经销商只靠规模效应勉强维持毛利率。

技术迭代造就了部分客户的权益损失,部分24、25款比亚迪王朝系列和海洋系列汽车用户认为比亚迪知新卖旧,产生损失。由于新款车辆搭载了高阶智驾系统,导致没有该系统的旧款车型市场估值快速下降20%左右。

某地二手车市场甚至出现所谓的“比亚迪隔离区”,车商拒收半年内上市的车型,防止今日收车明日过时。

激进主义的双面镜

比亚迪的超级e平台,像一面魔镜映照出中国制造的狂飙突进。当我们在为5分钟闪充欢呼时,也许正在为明天的电网改造埋单。当3万转电机刷新性能认知时,实际使用场景却在解构技术神话。

这场技术革命最深刻的启示或许是,在新能源汽车赛道,比弯道超车更难的是保持队形。毕竟,当领头羊跑得太快,牧羊人首先要担心的不是狼群,而是身后散落的羊群能否跟上这场疯狂的迁徙。